Es ist wieder so weit – wir machen einen kleinen Ausflug in die afrikanische Wildnis und schauen uns die nächste besondere Art an: die Geparde. Wenn ihr bei meinem Afrika-Abenteuer schon dabei wart, dann wisst ihr ja, dass wir den flinken Katzen bei dieser Reise nur in Gefangenschaft begegnen konnten (mehr dazu hier), aber auf meinen früheren Reisen durfte ich schon ganz besondere Begegnungen erleben…

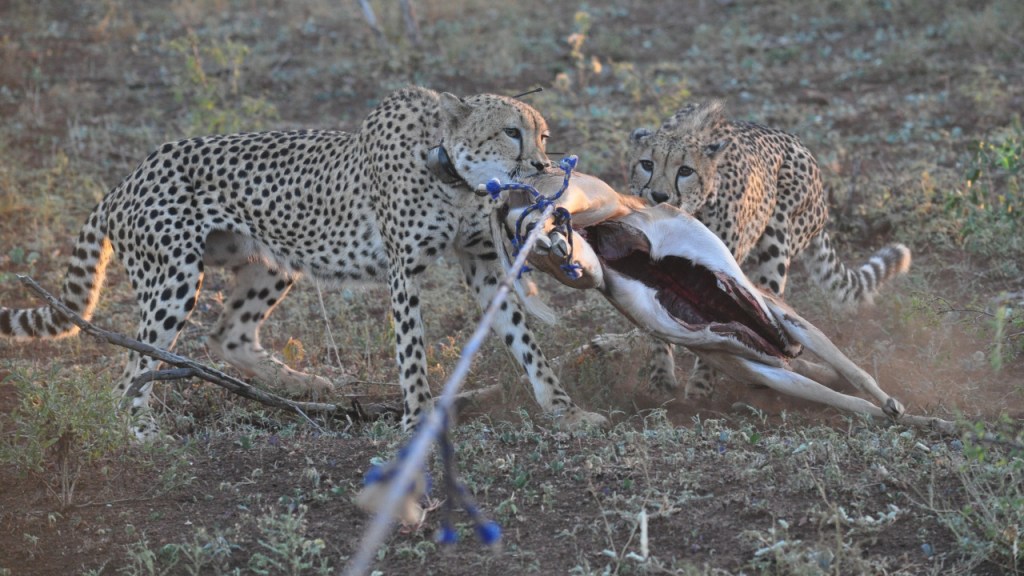

Wer kennt sie nicht, die schnellsten Tiere der Welt? In praktisch jeder Naturdokumentation sieht man diese schlanken Raubkatzen hinter den Antilopen her schießen, bevor sie sich in einem gezielten Sprung auf eines der Beutetiere werfen und dieses zu Boden reißen. Nach etwas Hecheln in der Mittagshitze wird die Beute dann in ein Versteck unter einen Busch gezogen, bevor das Fressen losgeht.

(© Cornelia Hebrank, 2024)

Zu dieser Szene wird dann von dieser besonderen Art berichtet, die so erfolgreich jagen und töten kann – und dabei das schnellste Landsäugetier der Welt ist. Geparden erreichen auf der Kurzstrecke tatsächlich bis zu knappen 100 km/h, auch wenn die typische Jagdgeschwindigkeit deutlich niedriger liegt, da die Tiere sich ja nichts brechen wollen und oft die Umgebung nicht komplett offen ist.

Eine spezielle und schwierige Lebensweise

Obwohl Geparden durch diesen Rekord sehr bekannt geworden sind, so sind diese schnellen Jäger doch so spezialisiert, dass sie immer schwerer die passenden Bedingungen für ihr Überleben finden – teils auch aktiv wegen uns Menschen. Erst kürzlich habe ich eine Warnung aus einer Tierschutzorganisation gesehen, dass die wenigen verbliebenen Geparden immer häufiger von Menschen, oft auch sehr tierinteressierten Touristen, bei ihren Jagden gestört werden und dadurch nicht erfolgreich sind.

Aber warum ist das so schlimm? Durch ihren besonderen Jagdstil ist jeder Einsatz bei dieser Art deutlich ermüdender als bei den meisten anderen Raubtieren Afrikas. Da sie zusätzlich alleine umherstreifen, oder als Mutter bis zu vier Nachkommen mitversorgen müssen, ist es für Geparden umso wichtiger, regelmäßig erfolgreich zu jagen – verschwenden sie durch abgebrochene Sprints und entkommene Beute zu viel Energie, dann ist das praktisch ein Todesurteil für das einzelne Tier.

Um so besondere Geschwindigkeiten zu erreichen und damit gut zu überleben, muss man natürlich entsprechend angepasst sein. Im Falle des Gepards zeigt sich das an ihrer sehr schlanken, leichtgewichtigen Figur und dem langen Schwanz, der zum Halten des Gleichgewichts genutzt wird. Zusätzlich ist er die einzige Katzenart, die ihre Krallen nicht einziehen kann und durchgehend mit „ausgefahrenen“ Krallen unterwegs ist, um zusätzlichen Halt zu bekommen. Für den tödlichen Biss am Ende gibt es dazu noch die passend scharfen Zähne, sodass die Beute möglichst schnell wehrlos ist und stirbt, da die Raubkatze zu schwach für einen tatsächlichen Kampf wäre.

Dieser letzte Punkt macht die Geparde aber umso anfälliger dafür, dass ihnen ihre Beute gestohlen wird. In den häufigsten Fällen sind hier Hyänen oder Löwen die Diebe, sodass viele Geparde ihre Beute direkt verstecken, bevor sie zu fressen anfangen. Während die meisten Raubtiere nämlich sofort nach dem Jagderfolg die besten Teile der Beute verzehren, muss ein Gepard im wahrsten Sinne des Wortes erstmal wieder Luft bekommen, da er so eine extreme Leistung vollbracht hat. Entsprechend dauert es wenige Minuten, bis der Jäger wieder fressen – oder auch nur sich selbst verteidigen – kann.

Von Menschen bedroht, aber auch geschützt

Allein mit diesen Informationen könnt ihr euch bestimmt schon vorstellen, dass diese Art nicht die am einfachsten zu schützende ist. Nach der aktuellen Bewertung der roten Liste gelten Geparde als gefährdet und haben weiterhin einen negativen Populationstrend mit weniger als 7000 ausgewachsenen Individuen in freier Wildbahn.

Viele der Bedrohungen sind direkt durch Menschen gemacht. Ähnlich wie bei Leoparden gibt es regelmäßig Konflikte zwischen den Geparden außerhalb von Schutzgegenden und den ansässigen Bauern und Viehzüchtern – da in vielen Gegenden Afrikas die Weidetiere nicht (mehr) aktiv geschützt werden und beliebig um die Hütten oder Häuser der Besitzer herumlaufen, sind sie anfällig für Übergriffe von Raubtieren. Entsprechend kommt es immer wieder zu direkten Tötungen dieser Raubkatzen durch erzürnte Anwohner, sodass mittlerweile die Aufklärung der Farmer ein wichtiger Teil des Artenschutzes geworden ist.

Außerdem ist auch das Fell eines Gepards in einigen Regionen ein begehrenswertes Statussymbol und nicht überall sind synthetische Ersatzprodukte verfügbar. Und zuletzt darf man auch bei diesen Tieren die Fallen nicht vergessen, die in vielen Schutzgebieten zum Alltag gehören. Genau wie die Hyänenhunde können sich auch diese Katzen in den Drahtschlingen verfangen und viel zu leicht daran sterben…

Aber auch indirekt schaden wir Menschen den Geparden. Wie am Anfang schon erwähnt, brauchen diese Tiere offene Habitate mit wenig Büschen, die in einigen Teilen Afrikas nicht mehr so einfach verfügbar sind, und mehr und mehr in kleine Stücke aufgebrochen werden. Für einen Geparden ist es nicht einfach, zwischen diesen Gegenden zu wechseln und selbst zu migrieren – besonders nachdem mehr und mehr Schutzgebiete eingezäunt sind.

Wie auch bei den anderen Arten ergibt sich damit ein Problem, das im Falle der Geparde deutlich stärker ausgeprägt ist als bei den in Gruppen lebenden Arten: es entsteht Inzucht. Da diese Thematik früher im Naturschutz nicht wirklich bedacht wurde, sind viele der aktuell lebenden Tiere davon betroffen, dass sie weniger fruchtbar sind, was einer von vielen Effekten der Inzucht sein kann. Mittlerweile ist das Thema aber, schon seit einigen Jahren, mehr in den Fokus der Bemühungen gerückt und entsprechend werden Gegenmaßnahmen ergriffen.

Zum Glück konnte man auch in vielen Zoo-basierten Artenschutzprojekten schon Erfahrungen zum Thema sammeln, sodass ein durch den Menschen gemanagter genetischer Austausch möglich ist. Daher wurden in vielen betroffenen Regionen, wie zum Beispiel in Südafrika, aktive Managementprogramme gestartet, die einzelne Tiere zwischen den verschiedenen Schutzgebieten austauschen und damit den natürlichen Prozess der Migration von Jungtieren nachstellen. Dieses Vorgehen hat schon erste Erfolge gezeigt, aber trotzdem brauchen Geparde noch deutlich mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung, um sich vor dem Aussterben zu bewahren.

Ein Blick auf diesen Schutz vor Ort

Mit diesem Hintergrund kann ich euch jetzt zum Abschluss noch eine Geschichte aus meiner längsten Afrika-Reise rund um meine Masterarbeit erzählen, bei der es um zwei besondere Geparde ging: zwei junge Brüder, die in einem kleinen Reservat wohnten, in dem es bereits einige weitere ausgewachsene Tiere ihrer Art gab. Als gesunde und junge Burschen waren die beiden also perfekt geeignet, um den so wichtigen genetischen Austausch zwischen den Populationen der kleinen südafrikanischen Schutzgebiete sicherzustellen. Entsprechend hatte sich Wildlife ACT in Abstimmung mit der örtlichen Naturschutzbehörde eine Erlaubnis besorgt, die beiden Tiere umzusiedeln, also eine Relocation durchzuführen – und das, während ich vor Ort war.

Dazu muss man wissen, dass solche Eingriffe keineswegs genau geplant werden können. Die betroffenen Tiere sind wild und man weiß nie so genau, wann man sie wieder findet und wann man sie entsprechend „entnehmen“ kann – diese Unvorhersehbarkeit und das tagelange Suchen nach bestimmten Individuen hatten wir ja auch letztes Jahr bei unserer Afrika-Reise wieder. Als Monitoring-Organisation waren wir zuerst dafür zuständig, die beiden Brüder regelmäßig zu finden (immerhin hatte einer davon ein Telemetrie-Halsband) und ihr Verhalten so weit kennenzulernen, dass man die nächsten Schritte mit dem Tierarzt planen konnte.

(© Cornelia Hebrank, 2016)

Wir verbrachten also einige Tage damit, die beiden Geparde zu suchen und zu beobachten, wenn wir sie denn mal fanden. Erst trieben sie sich in einer Gegend mit dichten Büschen umher, sodass wir abwarten mussten, bis sie sich im etwas offeneren Gelände zeigten. Die beiden waren allerdings ziemlich schüchtern und machten uns damit das Leben nicht wirklich leichter. Da es sehr teuer ist, einen Tierarzt in das Reservat zu holen, der dann für die Betäubung und den Transport der Tiere anwesend sein muss, möchte man hier möglichst viel Unsicherheit ausschließen. Daher wurde uns für diesen speziellen Fall erlaubt, die Geparde mit einem Köder anzulocken. Wir fuhren also mit einem Antilopenkadaver auf der Ladefläche zum Signal und legten den Köder im ersten Schritt an einem Baum befestigt aus – nahe genug, dass die beiden ihn riechen mussten. Tatsächlich brauchten wir zwei Versuche, bis sie wirklich zum Fressen kamen, und auch dann waren sie noch sehr vorsichtig und zaghaft – und behielten uns, die wir in einiger Entfernung geparkt hatten und ganz still waren, fest im Blick.

Mit dieser Vorbereitung ging es dann zwei Tage später so wirklich los: wir fanden die Brüder in einer etwas offeneren Gegend, der Tierarzt wurde gerufen, während wir ihre Bewegung weiter verfolgten, und dann wurde es richtig spannend. Dieses Mal wurde der Antilopenkadaver nicht an einen Baum gebunden, sondern mit einem langen Seil an unserem Geländewagen befestigt und der Tierarzt wurde mit einem zweiten Fahrzeug in eine bessere Position gebracht. Wir freiwillige Helfer, die hinten auf dem offenen Geländewagen saßen, trauten uns kaum noch zu atmen, als der erste Gepard langsam und vorsichtig an die Antilope geschlichen kam. Es herrschte absolute Ruhe, bis auf das Klicken der Kameras, während die Brüder die Antilope untersuchten und für gut befanden – dann fingen sie an zu fressen.

Das war der Moment, auf den der Tierarzt gewartet hatte. Er legte mit dem Betäubungsgewehr an und – zack! – der eine Gepard sprang wie von der Tarantel gestochen auf und beide Tiere rannten weg. Das war nun eine kritische Situation, da wir beide Geparde betäuben mussten und dazwischen nicht zu viel Zeit vergehen sollte. Gespannt verharrten wir also weiter, bis der zweite Bruder, der noch nicht getroffen war, wieder zurückkam und dann wiederholte sich das Vorgehen. Zum Glück wurden beide Tiere auf den ersten Versuch passend getroffen und wenig später waren unsere erfahrenen Kollegen bei den schlafenden Brüdern und trugen sie auf den Feldweg, um besser an ihnen arbeiten zu können.

Der Tierarzt untersuchte die beiden, die bei guter Gesundheit waren, während die Mitarbeiter von Wildlife ACT ihnen neue Halsbänder anlegten (damit die Batterien wieder voll waren und entsprechend länger halten würden). Für den ganzen Prozess blieben wir generell trotzdem eher still, um die Tiere nicht mehr als nötig zu stressen, und die Geparde bekamen Schutzmasken übergezogen, damit sie nicht die Sonne in die Augen bekamen. Nachdem die Untersuchung durch war, wurden die beiden Raubkatzen auf unseren Geländewagen verladen und lagen damit genau unter unseren Sitzbänken. Dank meines biologischen Hintergrunds bekam ich die Aufgabe, ihre Atmung regelmäßig zu kontrollieren, und dem hinter uns fahrenden Tierarzt ein Zeichen zu geben, falls die beiden entweder wacher oder ihre Atmung zu schwach werden sollte.

Und dann ging die wilde Fahrt los. Das andere Reservat war nicht weit entfernt, aber da wir erstmal aus diesem Gebiet rausfahren, dann dort hinfahren und weiter zur örtlichen Boma (also dem Auswilderungsgehege) mussten, zog sich die Strecke doch ziemlich. Es war ein surreales Gefühl, neben diesen wundervollen Tieren zu sitzen und für ihre Gesundheit mitverantwortlich zu sein. Aber es lief alles wie am Schnürchen – beide Geparden atmeten friedlich vor sich hin, wir zeigten an der Ausfahrt und nächsten Einfahrt unsere Papiere für den Transport der Tiere vor und bekamen damit jeweils gesonderte Behandlung, sodass wir unser Ziel ohne Zwischenfälle erreichten.

In der Boma angekommen, wurden die beiden Geparde ausgeladen und nochmals vom Tierarzt untersucht: alles wunderbar, die Wirkung des Betäubungsmittels wurde schon weniger. Wir legten die Tiere also in den Schatten eines Busches und nahmen ihnen die Gesichtsmasken ab, bevor wir uns etwas zurückzogen und sie aus gebührender Entfernung weiter beobachteten. Wenig später standen sie unsicher auf, staksten ein paar holprige Schritte herum und verschwanden dann direkt im Gebüsch. Damit war unsere Arbeit getan – die Monitors des neuen Reservats bekamen die Telemetrie-Frequenzen für die neuen Halsbänder und kümmerten sich um die weitere Eingewöhnung der jungen Geparden. Wir bekamen dann erzählt, dass sie direkt wieder fit und neugierig gewesen waren und wenig später aus dem Gehege entlassen wurden, sodass sie ihre neue Heimat so richtig erkunden konnten.

Dieser Einsatz war für mich eine der besonderen Erfahrungen, die mir damals schon gezeigt hatten, was für wundervolle Wesen es auf dieser Welt gibt und dass wir dafür sorgen müssen, dass sie nicht wegen uns Menschen aussterben. Ich bin immer noch extrem glücklich, dass ich damals im Jahr 2013 das erste Mal zu Wildlife ACT gegangen bin und seitdem solche tollen Sachen mit dieser wirklich guten Organisation erleben durfte – wenn ihr auch Interesse an einem solchen „Abenteuer-Urlaub“ habt, dann schaut doch gerne mal auf ihrer Webseite vorbei!

Hinterlasse eine Antwort zu ritahebrank Antwort abbrechen